障害者介助の現場で出会った青年は、四半世紀を経て、さまざまな傷を抱えながら円熟した詩人になっていた。アルコールと孤立の果てに見つけた「散歩」という生存戦略。究極Q太郎『散歩依存症』書評。

1997年頃、私は重度身体障害者の地域自立生活を支える「介助」の現場にいた。究極Q太郎という30歳くらいの青年がいた。皆は親しみを込めて「キュウキュウさん」と呼んだ。私の記憶の中の究極氏は、行政への複雑な申請書類を手際よく作成し、介助者のシフト調整や給与計算もこなす、ひょうひょうとした「仕事ができるコーディネーター」だった。

あれから四半世紀。究極氏が詩集『散歩依存症』で第7回大岡信賞を受賞したと知り、驚いた。そこには、かつての有能なコーディネーターではなく、絶望の淵をよろめき歩く、1人の男の姿があった。

年譜によれば、2006年の転居を境に、彼は外界とのつながりを失ってゆく。十数年の孤立の果て、アルコールと睡眠薬の力を頼り、ついには借家でぼやを起こす。「要注意人物」とみなされ、破滅は目前だった。

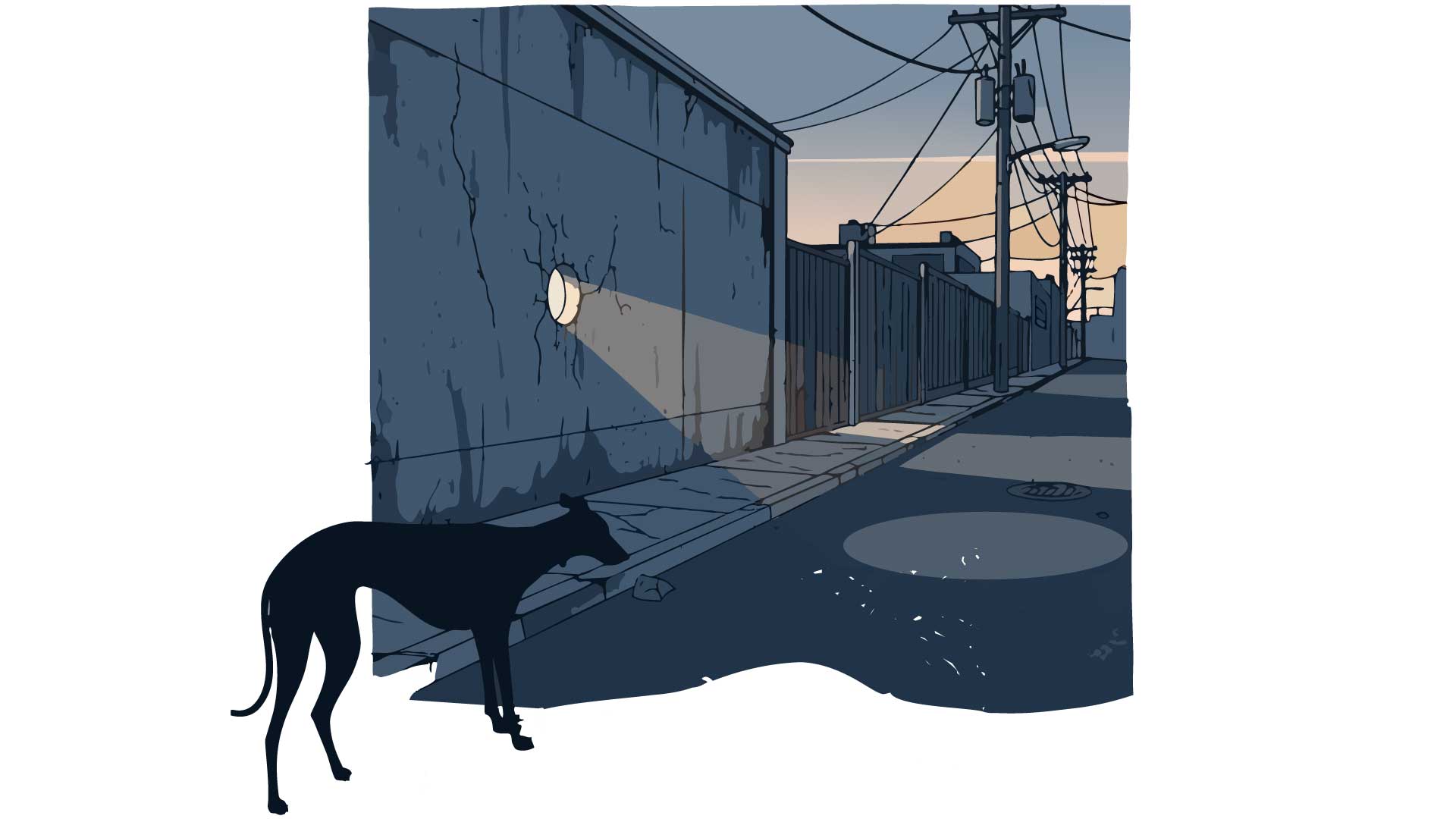

「飲みたくなったら、とにかく歩く」。そう思い立ったのは、健康のためではない。社会的な死を回避するための、あまりにも切実な処置だった。

仕事帰りに4時間、休日は10時間。台風の日も雪の日も、彼はひたすら歩いた。常軌を逸した歩行は、本書の言葉を借りれば「散パーズ・ハイ」(散歩とランナーズ・ハイをかけた造語)による変性意識状態を招き寄せ、「世界がクレイアニメのように見える」ところまで彼を連れていった。それは、崩壊しかけた自我を物理的な移動距離で必死につなぎ留める、命がけの「実験」だったのだ。

筆者の「散歩」には、行き止まりへの独特のまなざしがある。

「絶望しながらどこかに突破してゆく抜け道を窺う」

道が絶たれた瞬間にこそ、彼は既存の回復モデルとは異なる「突破」を信じる。彼にとって回復とは、既成のプログラムに従順になることではない。管理社会の隙間にある「バグ」を見つけ出し、裏技で生き延びることなのだ。

「とりつくしまのないと思われた壁に/穿たれた抜け穴ともなろう」

あえて地図を持たず、行き止まりに突っ込み、もし通り抜けられたら「ラッキー!」と喜ぶ。それは更生というより、彼なりの「意地」のようなものに見える。

何より本書に惹かれるのは、著者に「メサイアコンプレックス」──地獄を見た自分だけが他者を救える、という傲慢(ごうまん)──がみじんもないことだ。

古典的な依存症回復プログラムでは、「ハイヤーパワー」や「先ゆく仲間」の存在が重要とされる。自らの無力を認め、彼らに「委ねる」ことで回復を目指す。多くの者たちを救ってきた。と同時に、「救われた人間」が「正しい道」を説いてしまう誘惑——そして、関係がいつの間にか上下になっていく気配——を感じることもあった。究極Q太郎の態度は、それとは対極だった。

「われわれはそもそもunderdogなのだよ」

彼は自らを「のら犬」と呼び、地をはうような低い目線で世界を見る。そこにあるのは垂直の関係ではなく、「たまたま同じ抜け穴を見つけて生き延びたら面白いよね」という横並びの連帯だ。

かつての介助現場で出会い、三十代で亡くなったW・Tさん。本書に登場する、東京のアパートで亡くなったMさんや、がんで逝った友人もいる。

「また会えるだろ。/これはただそれだけの話である。」

2026年、自民党が衆院で単独3分の2を超えた。戦争の予感が強まる時代に、究極Q太郎の「抜け道」の思想は別の意味を帯びる。これは依存症の話であると同時に、管理社会をのら犬として生き延びるための見取り図でもある。

この詩集には、湿っぽさのない、「のら犬」たちに共通する気配が漂う。だからこそ、生き残った著者が、神に頼らず自らの足でシステムの「バグ」を探し続ける姿は、私の胸に迫る。

これは清く正しい希望をうたった書ではない。生きづらさを抱えたまま、それでもこの世界で「善良ならざる者」として生き抜くための、危険で頼もしい「抜け道の見取り図」なのだ。

(究極Q太郎『散歩依存症』現代書館、2024年。第7回大岡信賞受賞)